Chissà se avrà letto l’ordinanza del suo collega Ciociola – condita di “aurighi dei natanti” e di “ultima mareggiata pitagorica” – e tutto il corollario di commenti che tale prosa ha suscitato tra i Gramellini della Penisola? Essendo lui una persona curiosa e informata, immagino di sì: e, allora, viene da domandarsi, ulteriormente, che effetto possano aver prodotto su un magistrato come lui le tavole parolibere di un magistrato come quell’altro. Non avrà commentato pubblicamente gli spropositi barocchi del suo collega, dato il carattere della persona, ma, dentro di sé, sono sicuro che avrà pensato: che razza di Pirgopolinice in toga! E avrà riso, con quei suoi occhi vivi, resi quasi due punte di spillo dagli occhiali spessi.

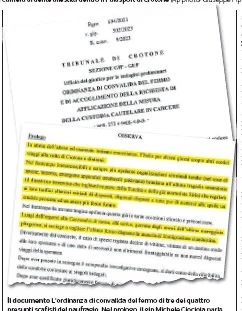

Perché, effettivamente, leggendo i pretenziosi sproloqui esibiti dalla prosa del GIP, nella sua convalida di fermo per gli scafisti di Cutro, verrebbe un tantino da ridere. Io, che con le parole ci lavoro, tanto da non farci nemmeno più caso, me lo immagino, questo magistrato di provincia, che, rapito dall’enfasi letteraria – e anche un pochino dall’orgasmo di essere sotto i riflettori, per una volta nella vita – straccia un foglio dietro l’altro, fino a raggiungere lo sperato epifonema: fino a dare corpo perfetto alla sua ironia, all’antifrasi, al sarcasmo e a tutte le dannate varianti della retorica italiana.

Eppure, pensandoci bene, c’è pochissimo da ridere: un giudice che si esprime in questo modo, in un documento ufficiale, fa rabbrividire. Non tanto per l’uso spregiudicato di antonomasie e metafore, mescolate dolorosamente a ipotiposi gergali di dubbia origine, quanto per la desolante smania di protagonismo che queste righe denunciano: lo spasmodico desiderio di saltellare dalla terza fila, col ditino alzato, gridando: io, io, io! Come dire che Dio mi ha dato il megafono e guai a chi me lo tocca: adesso tocca a me!

Precisamente il contrario di quel che mi aspetterei da un magistrato: e massime di fronte a un evento solennemente tragico come questo. Tragoedia abhorret a sanguine: e, se permettete, abhorret anche da sarcasmi fuori luogo e culto frenetico della personalità. Non me ne voglia il dottor Ciociola, ma per esibirsi nei propri ghirigori retorici esistono sedi più acconce di un’ordinanza di fermo: il repertorio letterario nazionale gli offre una vasta varietà di generi, dall’ode al sirventese.

Così, alla fin della licenza, mi domando che razza di magistratura sia maturata in questo disgraziato Paese: giudici che vanno a braccetto con la politica, giudici che ribaltano gli esiti del voto, giudici che scrivono gialli a tutto spiano, giudici onnipotenti, onniscienti, intoccabili e, adesso, anche candidabili al Nobel per la letteratura. Giudici superbi, giudici malati di protagonismo, giudici vendicativi: insomma, giudici che fanno tutto, tranne quello per cui vengono lautamente pagati. Ovvero giudicare: castamente, religiosamente, impersonalmente.

Il nostro sistema giudiziario, insieme ad altri comparti vitali dello Stato, come la scuola o la sanità, è un malato grave: andrebbe ripensato, rivisto e, soprattutto, rigenerato. Ma siccome è un problema enorme che tocca interessi enormi, si fa finta di nulla.

Dunque, in un caso come quello degli apoftegmi del Ciociola, possiamo, perlomeno, dire che una cosa così è imbarazzante? Almeno quello? E che abisso siderale divide questa albagia esibita dal mio vecchio suocero mancato, col suo colbacchetto, la borsa di pelle floscia, umile e serio, come un vecchio soldato. Non fiero di sé, ma della propria, logora, divisa.